アロマテラピーとの出会い|強烈な劣等感を持っていた私

「自分には取り柄も資格もない」そんな思いに悩まされ、20代の時に強い劣等感を抱えていた時期がありました。心がモヤモヤして、どこか不安定で、自信も持てなかったあの頃。心に穴が空いたような気分でした。

アロマテラピー検定受けるために購入した物:ショップでの出来事

ある日、友達とショッピングモールを歩いていたときのこと。ふわっと鼻をくすぐる、やさしくて心地よい香りが漂ってきました。その香りに惹かれて足を止めた先にあったのが、「生活の木」のショップでした。

お店に並べられた小さな瓶に書かれた「ラベンダー」や「ティートゥリー」の文字。それぞれの香りには、当時「“効能・効果”」が書いてあり、私はすっかり引き込まれてしまいました。(現在は薬機法の違反になるため表示していません。)すぐにAEAJのアロマ検定に関するセットを一式を購入して帰りました。この日のことを、今でもよく覚えています。

|

価格:6900円 |

![]() 「やっと、自分が学びたいと思える分野に出会えた」嬉しさで、心が明るくなりました。

「やっと、自分が学びたいと思える分野に出会えた」嬉しさで、心が明るくなりました。

AEAJアロマテラピー検定の試験体験|独学から始めた私の挑戦

合格を目指すと決めてから、毎日が勉強の日々でした。香りと脳の関係、精油の作用、そして独特なスメリングテスト…。当時はまだ試験会場での受験で、会場にはピリッとした緊張感が漂っていました。中でも一番印象に残っているのは、精油のラテン語名を記載する問題。

出題されたのは「クラリセージ」。頭の中では何度も復習していたはずなのに、いざという時にどうしても思い出せなくて…。正直、難しかったです。

教科書はボロボロになるまで使い込みましたが、それだけ夢中になれた時間は今でも私の宝物です。

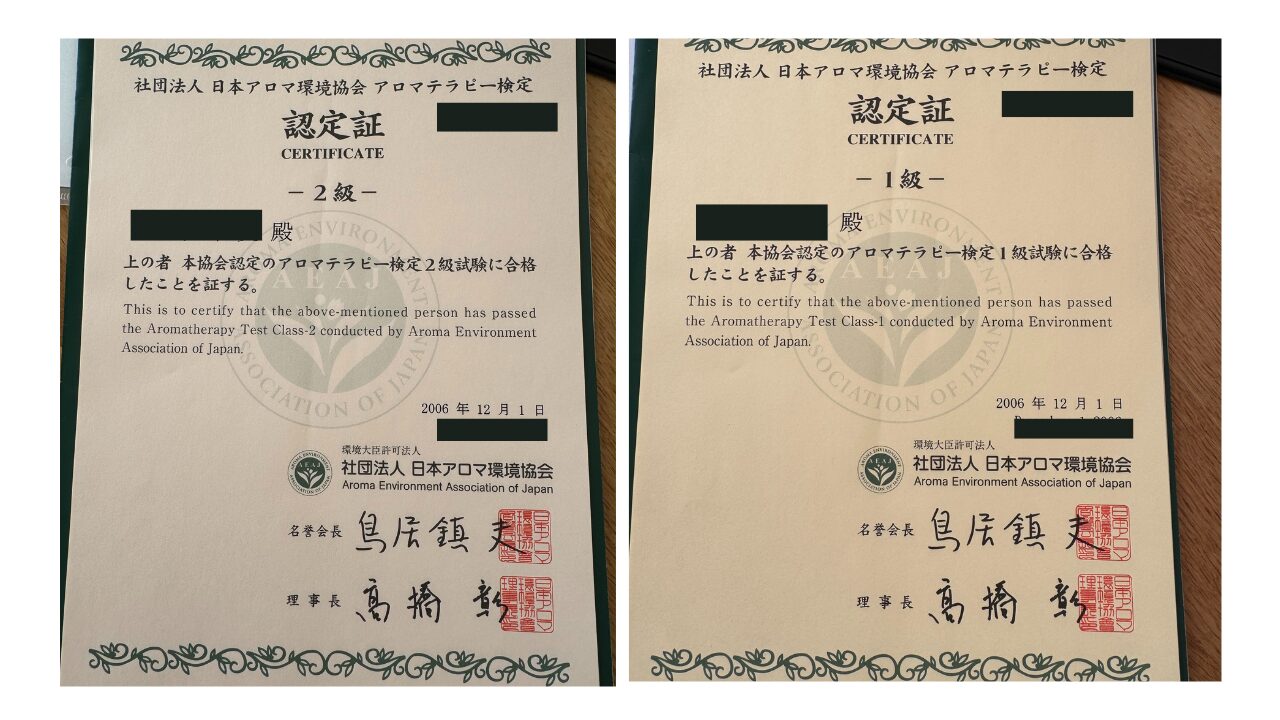

そして私は2006年にアロマテラピー検定に合格しました。※掲載している合格証の写真は、実際に私が取得したものです。これまでの努力や学びの証として、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。

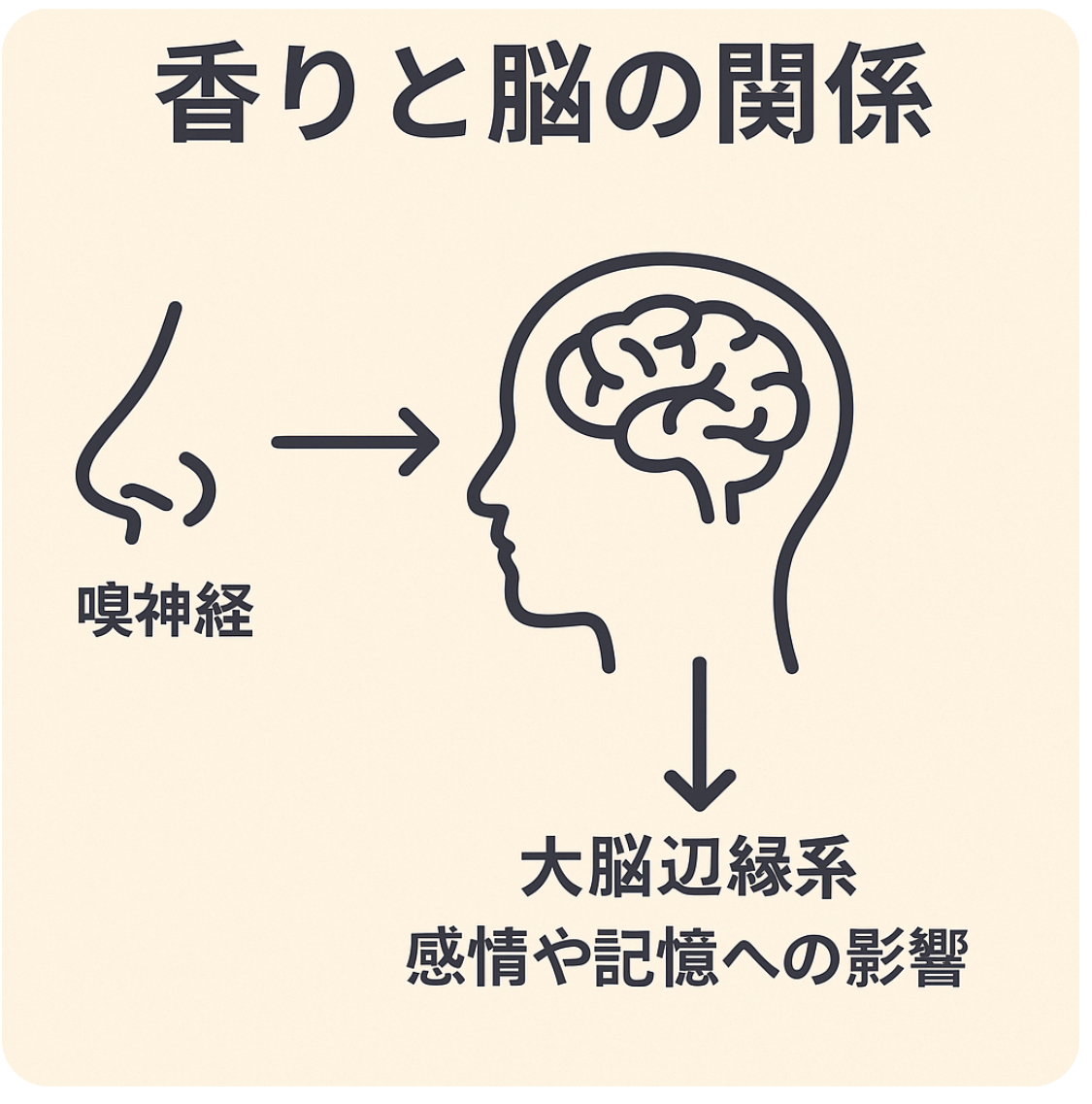

独学で合格するコツはひたすら問題を解くことです。アロマが大脳へ届く仕組みなどは初心者の私にとって、とても難しく感じました。

【アロマテラピー難易度】各試験の合格率

・アロマテラピー検定(1級・2級)

合格率は約90%と非常に高く、比較的簡単な試験とされています。選択式のマークシート形式で、正答率80%以上が合格基準です。

・アロマテラピーインストラクター試験

合格率は70〜80%程度で、検定試験よりも難易度が高いとされています。スクールでの受講が必須で、公式テキストを活用した学習が求められます。

・アロマセラピスト試験

合格率は公表されていませんが、学科試験の合格基準は正答率80%以上です。また、スクールでの受講が義務付けられており、公式テキストに基づいた試験対策が可能なため、資格取得には学科試験合格後、実技試験やカルテ演習30ケースの修了も必要です。詳しくはAEAJ公式サイトをご覧ください。

試験では、身体の構造や薬理作用と呼ばれる作用を理解していくことが重要でした。試験を受ける時期は覚える事が沢山あり本当に大変で、何度も挫けそうになりましたが「頑張ってよかった」と思える瞬間が、数年後にやってきます。アロマの学びで積み上げた解剖学の知識が、大きな助けとなってくれたのです。

それが医薬品登録販売者の試験でした。香りから始まった学びが、こうして医療や薬の分野へとつながっていくなんて、あの頃の自分には想像もできませんでした。

※医薬品登録販売者の試験合格証については、現在会社に保管しているため、残念ながらこちらでの掲載はできません。しかし、その証拠としての実績はしっかりとありますので、詳しい内容や経歴については機会がありましたらブログで紹介していきたいと思います。

アロマテラピーの資格の種類|検定からプロフェッショナルまで

現在、日本で取得できる代表的なアロマテラピーの資格には以下のようなものがあります。

| 資格名 | 特徴 | 主催団体 |

|---|---|---|

| アロマテラピー検定 | 初心者向け | AEAJ |

| アロマインストラクター | 教える資格 | AEAJ |

| アロマセラピスト | 実践・施術が可能 | AEAJ |

| 医療アロマ | 嗅覚反応分析 | NARD・AHIS など |

アロマテラピーを活かした仕事とは?|現場での実践とやりがい

アロマの知識を活かせる仕事は多岐にわたります。

-

リラクゼーションサロン

-

アロマ講師

-

化粧品・精油の販売員・美容部員

-

医療や介護施設でのケア支援 など

私は、資格取得後に医療チームと共にボランティア活動に参加することができました。一緒のスクールに通っていた友人はアロマショップを開店しました。

アロマテラピーとボランティア活動|香りで心に寄り添う時間

私が医療現場でアロマセラピストとしてのボランティア活動を始めたきっかけをお話ししたいと思います。きっかけは息子を出産した大学病院で出会いがありました。

入院中、ある助産師さんが香りを使ったケアをしている姿を目にしたのです。眠れない患者さんに精油を1滴ティッシュに垂らして手渡したり、足浴や、やさしいトリートメントタッチで心と身体をほぐす姿に、私は強く心を動かされました。

「私もこのケアに関わりたい」そう思った私は、思わず助産師さんに声をかけ、自らボランティアとして参加を申し出ました。

そのご縁から、医療のボランティア活動に加わることができ、主に神経難病を抱える患者さんへアロマセラピストとしてを担当させていただくようになりました。

私がお世話になった医療チームは、東北大学医学部を卒業されたの先生が主導する統合医療の研究チームでもあり、アロマテラピーの効果や実践事例は、実際に日本統合医療学会で発表されました。

チームの一員として、各地で開催される統合医療の学会に参加する機会を得て、医師・鍼灸師・看護師・カイロプラクター・ヨーガ療法士など他分野の専門家たちと交流しながら、アロマの可能性をさらに深く学ぶことができました。

活動の中では、寝たきりの患者さんにお花の写真を見てもらい香りを想像してもらったり、香りを使ってサポートしたり、コーヒーの香りと音楽を組み合わせた“香りの演出”で笑顔がこぼれた瞬間もありました。香りが空間を変え、心を緩める。アロマテラピーの本質は、ここにあるのだと、現場の中で体感しました。

この経験を通して私は、“香りで寄り添うこと”の深さ、そしてアロマテラピーが医療の中でも必要とされる理由を、身をもって知ることができました。

アロマテラピーと医療のつながり|代替療法としての可能性

アロマテラピーは、代替医療や補完療法として注目されています。香りが大脳辺縁系に働きかけ、ストレスの緩和・睡眠の質の向上・リラックスなどに役立つと言われているからです。

ボランティア活動のほかに、私はアロマスクールの運営や講師としての活動もしてきました。

ボランティア活動のほかに、私はアロマスクールの運営や講師としての活動もしてきました。

その中で、今でも特に印象に残っているのが、整形外科のリハビリセンターで行った講座です。

受講者は、患者さんと医師や理学療法士さんといった医療のプロフェッショナルな方もいました。アロマテラピーの可能性や補完代替医療としての役割を、専門家の前で話す緊張感は、今でも鮮明に覚えています。※写真に写っているのは、実際の私です。少し照れますが、リアルな雰囲気が伝われば嬉しいです。

「香りの力が医療の現場でも活かせる」という実感を持てたことは、私にとって大きな自信と励みになりました。「アロマ=癒し」だけではなく、ケアやリハビリ、そして心の支えとしての可能性を感じた貴重な経験でした。

私は知らず知らずのうちに、香りをツールとして使い、心のバランスを整えていたのだと思います。それはまさに、補完代替医療としてのアロマテラピーの在り方そのもの。

「治療」とはまた違うけれど、暮らしの中で心や体にやさしく働きかける選択肢として、アロマの力を多くの人に伝えていきたい──。そう強く思うようになりました。

アロマテラピーの仕事と活躍の場|香りで人を癒す働き方とは?

アロマテラピーは、美容や健康、そしてリラクゼーションの分野で幅広く活用されています。ストレスを抱える人が増えている今の時代、“香り”というやさしいツールが、心と体を癒す手段としてますます求められていると感じます。

資格を取得したあとは、こんな場所でアロマの知識や技術を活かす方が多いです。

-

アロマセラピーサロン。

-

エステティックサロン。

-

ホテルのリラクゼーションルーム

-

整体・整骨院→国家資格ありの方が多い。

-

心療内科などの医療施設→看護師免許をお持ちの方。

-

マルシェやイベントでのアロマクラフト講座 など、このような方が多いです。

私自身、医療の現場でボランティアを通じてアロマテラピーの力を実感しましたが、それ以外にも、さまざまな場所で“香り”を届ける仕事があることに驚かされました。

アロマの資格や学びは、どんな場所でも、「人と心に寄り添う力」として役立てることができる。それが、アロマテラピーの魅力のひとつだと思います。

まとめ|私にとってのアロマテラピーとは

アロマテラピーは、ただの香りではありません。

それは心と身体に寄り添うやさしいツールであり、人生を豊かにしてくれる存在です。

このブログでは、これからもアロマテラピーに関する学び・気づき・資格・活用方法を発信していきます。香りが誰かの癒しになりますように。