日本にある【アロマの資格】は全て民間資格。選ぶ「目的」が大切!

「アロマの資格を取りたいけど、どれを選べばいいの?」「AEAJとかNARD(ナード)ってよく聞くけど、何が違うの?」そんなふうに資格選びで迷っている方、実はとても多いんです。

私自身も最初は違いがよく分からず、何から始めればいいのか悩みました。この記事では、アロマ資格の種類や特徴をわかりやすく比較しながら、あなたに合った選び方のヒントをお届けします。

アロマテラピーの資格はすべて民間資格で、目的や学ぶ内容、協会の方針によって大きく違います。仕事に活かしたい人と、趣味で楽しみたい人では選ぶべき資格も異なります。

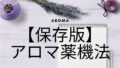

さらに、2017年には一般社団法人健康包括支援協会が認定する嗅覚反応分析士の資格も取得しています。

【アロマ資格】は主に5つの団体が主流!違いや選び方のポイントとは?

アロマの資格に国家資格は存在せず、すべて協会が独自に認定している「民間資格」です。資格によって学ぶ内容や深さが異なり、おおまかに次のようなタイプに分かれています。

| 協会名 | 主な資格 | 特徴 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| AEAJ (日本アロマ環境協会) |

アロマ検定1級・2級 アドバイザー インストラクター セラピスト |

日本で最も認知度が高く、内容が分かりやすい。初心者からプロまで段階的に学べる。内閣府に公益認定された、アロマテラピー関連で唯一の公益法人。 | アロマ初心者、趣味やボランティア、仕事に活かしたい人 |

| JAA (日本アロマコーディネーター協会) |

アロマコーディネーター ハンドリラックス |

癒し・生活に根ざしたアロマ。柔らかく親しみやすい。 | 趣味や副業、癒し重視の人や仕事に活かしたい人 |

| NARD JAPAN (ナード・アロマテラピー協会) |

アドバイザー インストラクター セラピスト |

成分や作用を重視したメディカルアロマ寄りの内容。化学が得意な人向き。 | 専門性を深めたい人、医療系の知識を活かしたい人 |

| 一般社団法人健康包括支援協会 (旧サードメディスン) |

嗅覚反応分析士(入門〜応用) IMチェック |

特許による香りの好みで体質分析ができる。個人の状態を可視化してアドバイス。 | 心理・体調ケアに使いたい人、パーソナルアロマに興味がある人 |

| IFA (国際アロマセラピスト連盟) |

IFA認定アロマセラピスト | 国際基準の本格派ライセンス。解剖生理学・実技・英語対応あり。 | 海外で通用する資格を取りたい人、医療や福祉分野で活躍したい人 |

目的に合った資格を選ばないと、「思っていた内容と違った…」と感じることも。主要な協会と資格を比較していますので参考にしてください。

資格によっては年会費がかかる場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。後ほど説明します。

【初心者におすすめのアロマ資格】私の経験から伝えたいこと

私がアロマを学び始めたのは2006年。当時は「アロマって何?」という状態でしたが、AEAJのアロマ検定2級から始めて、1級、アドバイザー、インストラクター、セラピストへと進みました。すべての資格をストレートで合格し、取得までにかけた時間は3年です。一つひとつ丁寧に学びながら、自分のペースで積み重ねてきた時間です。

その中で特に印象的だったのが、ナードやIFAのセラピスト資格を持つ方々の存在でした。

皆さん本当に勉強熱心で、解剖生理学や精油の成分、香りの作用について深く理解されていて、知識量に圧倒されたことがあります。

私は、かつてアロマテラピー学会に参加していた時期がありました。

その学会で私がAEAJのセラピストと知ると、「ナードやIFAで学んだ方ではないんですね」と、少し残念そうに言われたことがあります。その言葉は私に取っては衝撃的は言葉でした。

それだけ、協会によって学習の深さや方向性に違いがあるということを感じました。

ただし、「AEAJでは物足りない」というわけではありません。初心者の方には、まずAEAJのアロマ検定から学ぶことを私はお勧めします。というのも、正直なところ、ナードやIFAの資格は少し難易度が高いと感じ、初心者向けではないからです。

AEAJを勧める理由

・テキストや試験内容がわかりやすい。

・ハンドセラピスト、ナチュラルビューティースタイリスト、カオリスタなど学ぶ種類が豊富。

・協会の条件によって、認定スクールや認定校ができるので合格後のステップアップがしやすい。

沢山のアロマ協会がある中で、まずはAEAJの検定からチャレンジをしてみて、その後に、自分に合った協会やスタイルを見つけていくのがおすすめです。

【特許取得済みのアロマ】嗅覚反応分析で心と体をチェック

香りの好みでわかる!アロマの資格【嗅覚反応分析】もお勧め。「この香り、なぜか今はすごく好き…」「前は平気だった香りが、なんだか苦手に感じる」そんな経験、ありませんか?

AHIS嗅覚反応分析(旧サードメディスン)は、一般社団法人健康包括支援協会の資格で、他のアロマ資格とは一線を画す点があります。

8本のボトルに入った香りを嗅いで好みの香りを当てたり、体とココロの状態を読み取る、新しいアロマの活用法です。これは単なる感覚ではなく、「理論に基づいた「分析」であり、驚くほど自分の状態が当たると思います。

【アロマを理論的】に深く知る!嗅覚反応分析に驚きを隠せない

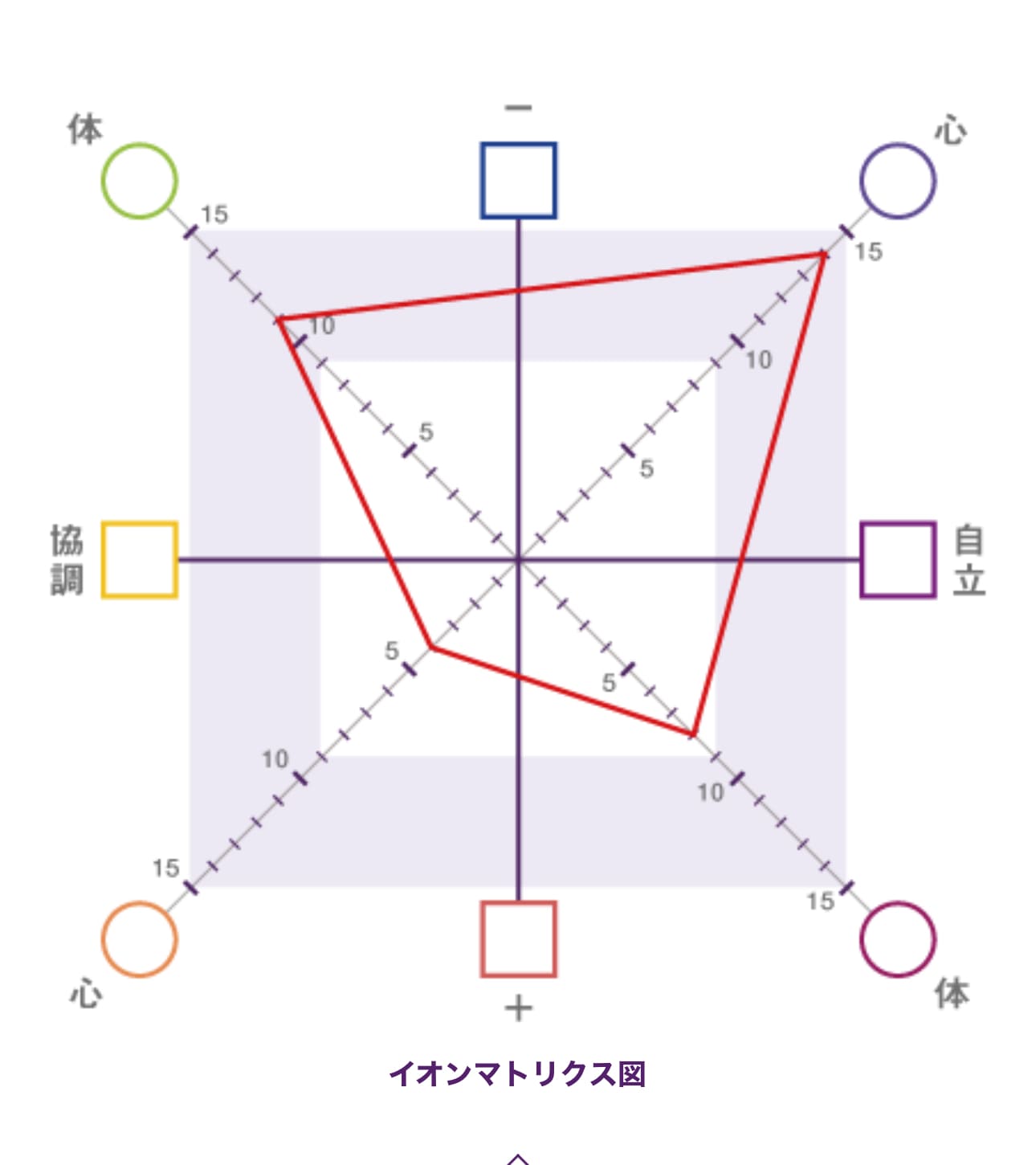

嗅覚反応分析の中心となるのが【IMチェック】という方法。IMチェックとは、特許を取得している方法で、協会が提供する「専用の香りキットやアプリ」、IM図(イオンマトリクス図)を使って、その人の体や心の状態を“香りの反応”から読み取るものです。※画像は協会の公式HPより引用しています。

アロマの香りを使って、今の自分の状態を客観的に知ることができるツールとも言えます。8種類の香りを順番に嗅ぎ、「好きな順番」に並べることで、今の自分の状態が数値化されたグラフとして表れます。

アロマの香りを使って、今の自分の状態を客観的に知ることができるツールとも言えます。8種類の香りを順番に嗅ぎ、「好きな順番」に並べることで、今の自分の状態が数値化されたグラフとして表れます。

アロマと嗅覚:脳の関係

嗅覚は五感の中で唯一、脳の本能的な部分(大脳辺縁系)に直接届く感覚です。そのため、香りの反応は“意識していない体や心の状態”を映し出してくれるのです。

・今の自分に必要な行動や選択。

・バランスを整えるための食事やアロマ。

・無意識に抱えているストレスや偏り。

…などが、まるで診断のように「見えて」きます。

【アロマの香りで自分を知る】嗅覚反応分析体験から資格取得まで

私自身、初めてIMチェック(嗅覚反応分析)を受けたとき、「なんで香りの瓶を好きな順番に並べただけで、ここまでわかるの…⁉︎」 と、本気で驚きました。

今ではその分析結果をもとに、その日のアロマの使い方を変えたり、食事や行動を少し調整したり、

“今の自分に合った選択”ができるようになったと実感しています。

あまりに面白くて、「もっと深く知りたい!」という気持ちが高まり、そのまま嗅覚反応分析の資格を取得しました。

・香りをもっと深く活用したい。

・アロマを体調や心のケアに役立てたい。

・自分や家族の健康管理にアロマを使いたい。

・「論理的なアロマ」に興味がある。

私は、日本アロマ環境協会(AEAJ)での学びに加えて、嗅覚反応分析の資格もあわせて取得しました。どちらもそれぞれに魅力がありますが、アロマを理論的に知り、そして“今の自分に合った形”で活かしていきたい方には、一般社団法人健康包括支援協会の【嗅覚反応分析】も、おすすめしたいと思っています。

【アロマ資格】を取る前に知っておきたい“維持費”の話

協会によっては、資格を維持するために年会費の維持費(サブスク)がかかる場合があります。

継続して活動することを前提に、無理のない範囲で検討することをおすすめします。

AEAJの個人正会員になるには?入会・更新の費用ポイントのまとめ

「AEAJ(日本アロマ環境協会)」では、アロマテラピーに関心があり、その目的や活動に賛同できる方であれば、どなたでも正会員として入会できます。

✅ 入会にかかる費用

| 項目 | 金額 | 補足 |

|---|---|---|

| 入会金 | 10,000円(不課税) | ※初年度のみ |

| 年会費(全期) | 12,000円(不課税) | 有効期間:4月1日〜翌年3月31日 |

| 年会費(後期) | 6,000円(不課税) | 有効期間:10月1日〜翌年3月31日 |

※ 入会時期によって、初年度の年会費が異なります。

| 表示時期 | 入会後1~2週間程度で、AEAJマイページにデジタル会員証が表示されます。 |

|---|---|

| 期の開始前に入会した場合 | 表示は期の開始日(4/1や10/1)以降になります。 |

| 年会費 | 毎年12,000円(税込)が必要です。 |

|---|---|

| 返金について | 入会金・年会費ともに支払い後の返金はできません。 |

| 再入会の扱い | 再入会は可能ですが、新規入会扱いとなり入会金が再度必要です。 |

|---|---|

| 資格の扱い | 退会時点で保有していたプロフェッショナル資格はすべて失効し、再取得が必要になります。 |

【嗅覚反応分析】AHIS会員制度の入会・更新の費用のまとめ

「嗅覚反応分析」を扱う一般社団法人 健康包括支援協会(AHIS)では、講座修了後に会員登録と年会費の納入が必要となります。

| 講座修了 | AHISが実施する講座を修了していること |

|---|---|

| 賛同 | 協会の目的・趣旨に賛同し、認定された方 |

| 年齢 | 16歳以上であること |

| 有効期間 | 登録から1年間有効 |

|---|---|

| 更新方法 | 翌年以降は年会費を支払うことで自動更新 |

| 金額 | 13,200円(税込)/年 |

|---|---|

| 支払い方法 | 一括払い(振込手数料は自己負担) |

| 領収証 | 振込明細またはクレジット明細が領収証の代わり |

| IMキットの購入と使用 | IMチェックに必要な香りセットが購入可能(有償) |

|---|---|

| 専用アプリの利用 | 分析結果の記録・集積ができるアプリが使用可能 |

| IM関連資料の使用 | IMチェック/IMチェックシート/IM図を使用できる。 |

【さらに重要】

商用利用(営利目的)には、協会が認定する資格保持者で、かつ年会費を納めた会員であることが条件

つまり、資格を持っていたとしても、年会費を支払わなければその資格は無効となり、商用での活動もできなくなるということです。

アロマ資格の主な協会と年会費まとめ

アロマ資格を維持するには、協会ごとに年会費が必要になります。代表的な協会の費用を、以下にわかりやすくまとめました。

NARD JAPAN(ナード・アロマテラピー協会)

年会費:12,100円(税込)

JAA(日本アロマコーディネーター協会)

年会費:13,200円(税込)

IFA(国際アロマセラピスト連盟)

※年会費は会員の種類により異なります(※為替で変動あり)

- 正会員・PEOT正会員:£80(約15,000円前後)

※生徒会員費:約8,500円(目安)

資格取得前に「維持費」もチェックしておくと安心

どの協会も、年会費を払うことで資格の維持や会報誌、教材購入、サポートなどのサービスが受けられます。

このブログ記事のまとめ

アロマにはたくさんの魅力があり、学び始めると奥深さに驚かされます。そしてその入り口として、「どの資格を選ぶか」はとても大切なステップです。

私自身、AEAJのアロマ検定から学び始め、インストラクター、セラピストと少しずつステップアップしてきました。その道のりの中で、ナードやIFA、嗅覚反応分析士、JAAなど、他の協会で学ぶ方々とも出会い、さまざまなアプローチがあることに気づかされました。

どの協会・資格にもそれぞれの良さがあります。だからこそ「自分がどんなふうにアロマを活かしたいか」「誰のために届けたいか」をイメージしながら選んでみてください。

アロマの学びは、資格を取ることがゴールではなく、自分自身や誰かを癒し、整えるための手段だと思っています。あなたにとってぴったりの学びが見つかりますように。最後まで読んでいただき、本当にありがとうございます。少しでも皆さんのアロマ資格選びの参考になれば嬉しいです。

💡次回予告 精油と薬機法の注意点